中國唐代絞胎瓷器 神奇的紋理裝飾工藝

-

小陶陶

2018-09-20 中華陶瓷網3062

8210

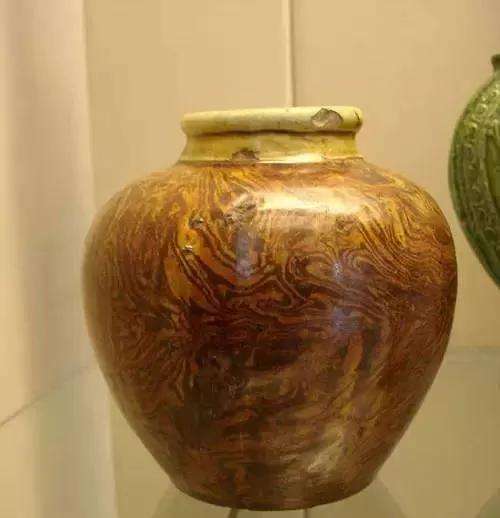

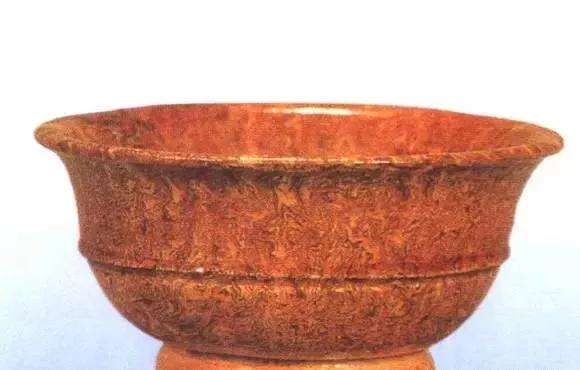

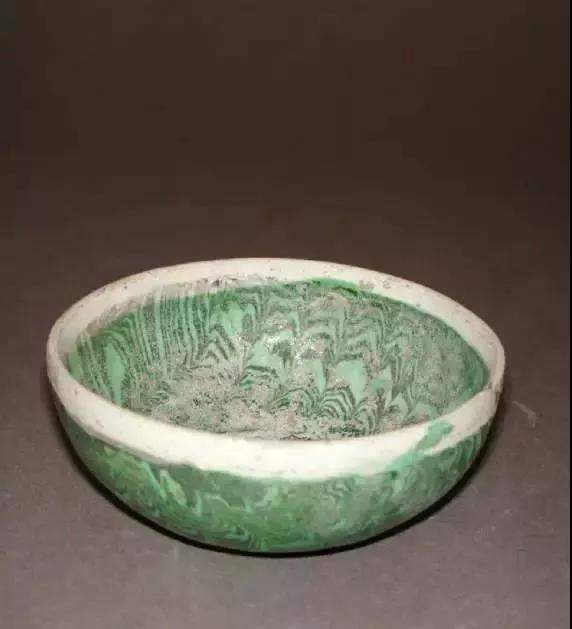

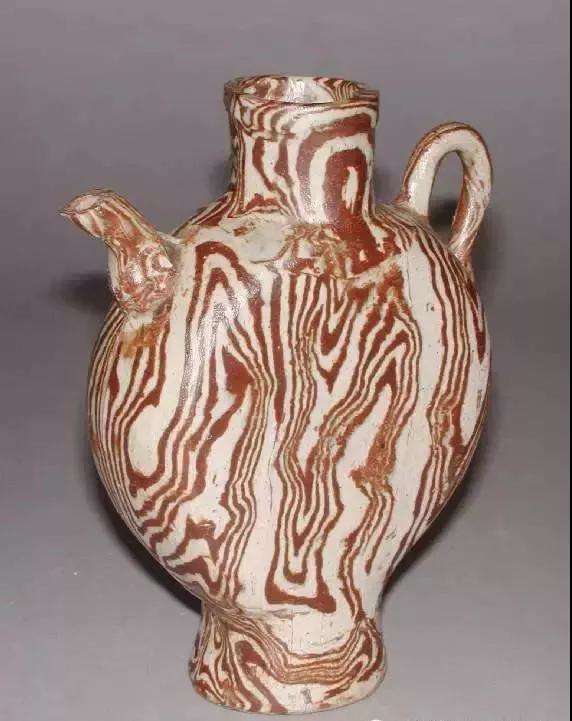

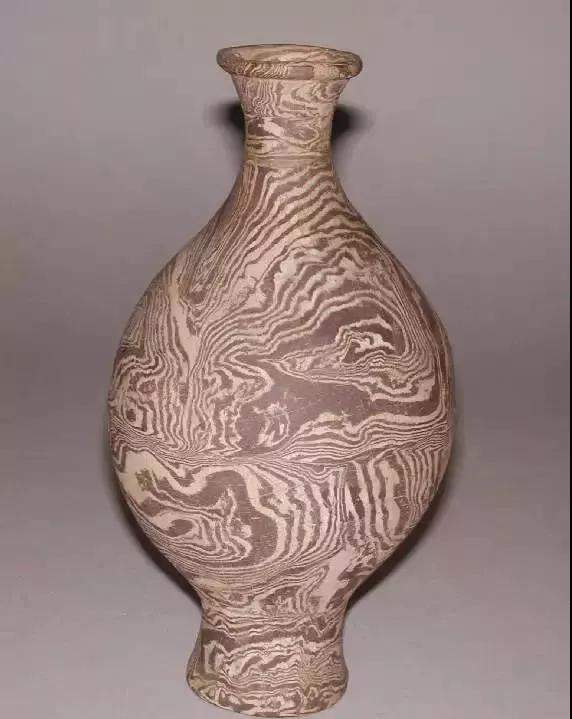

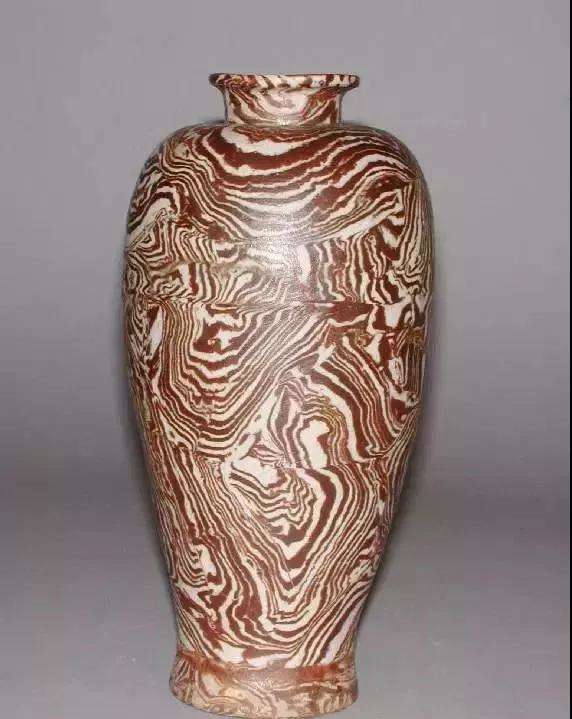

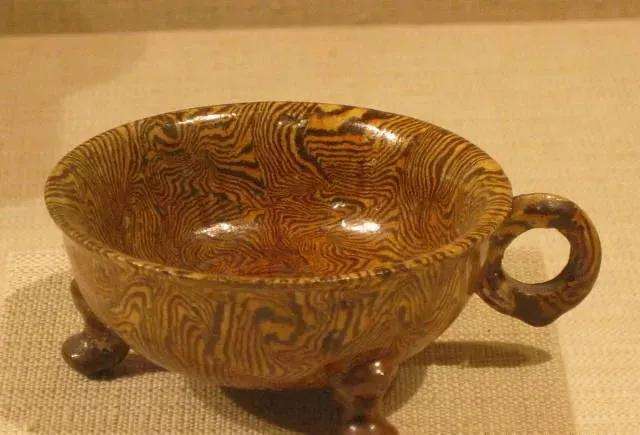

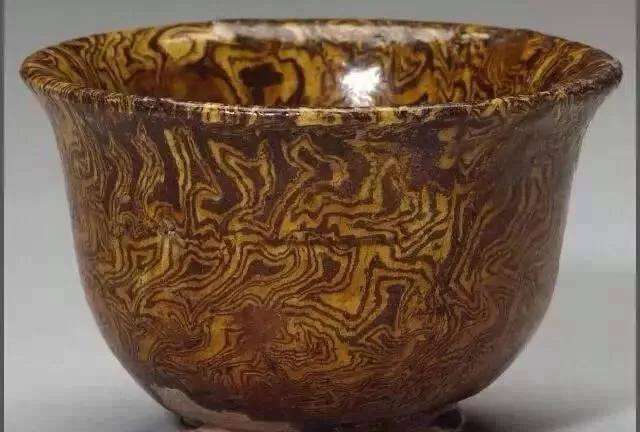

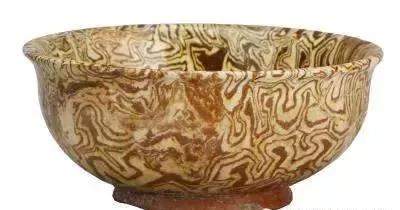

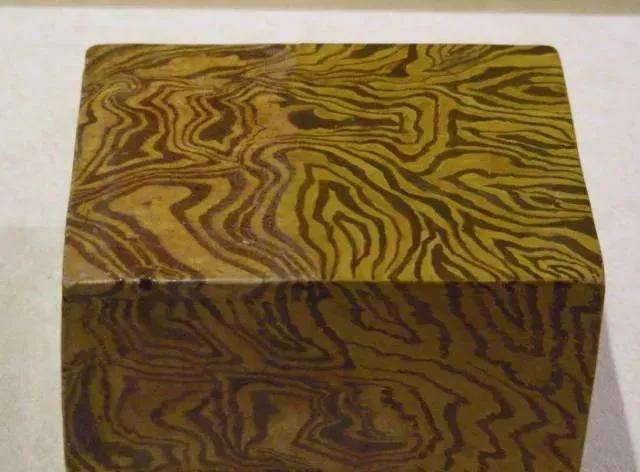

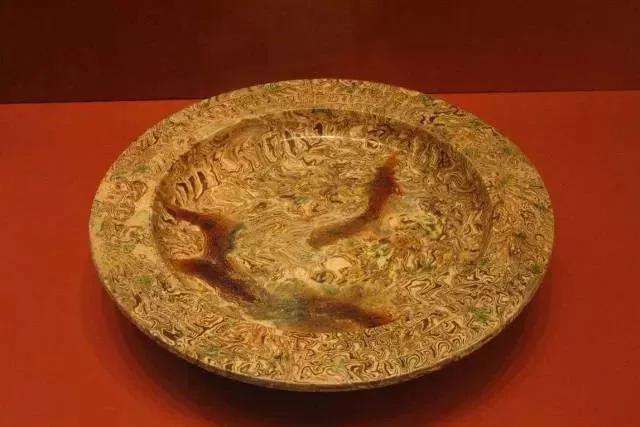

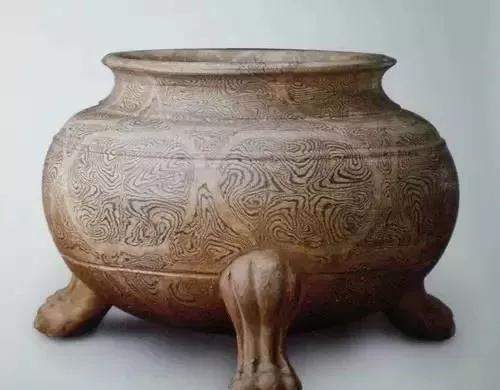

絞胎是唐代陶瓷業中的一個新工藝,唐代以前尚未出現。所謂絞胎,是將兩種或兩種以上不同顏色的瓷土揉和在一起,然后相絞拉坯,制作成形,澆一層透明釉,燒制而成。

由于泥坯絞揉方式不同,紋理變化亦無窮,能絞出木紋、鳥羽紋、云紋、流水紋等等,有的如老樹纏繞盤根錯節,有的如層山疊嶂起伏不定,構思奇巧,變化萬千。它以獨特的紋理結構和色彩變化在陶瓷產品中獨樹一幟,成為諸瓷之中的特殊品種,堪稱制瓷精品。

大英博物館

唐代公元714年前后,鞏縣窯除燒造白瓷外,還燒三彩和絞胎。之初的絞胎瓷技術尚不成熟,多數絞胎的紋理則以亂紋、回紋為主,在瓷或陶的表面進行絞胎。所施的釉色多以低溫黃鼬、綠釉為多見、瓷胎白較差。

劍橋大學博物館

維多利亞博物館

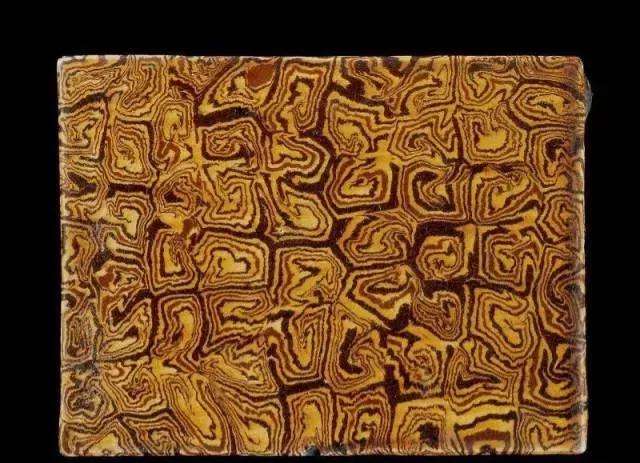

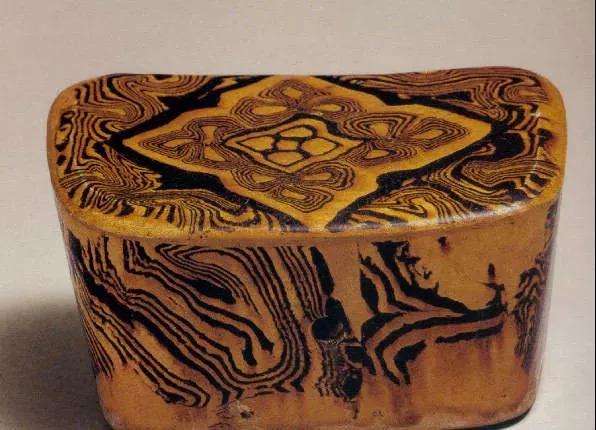

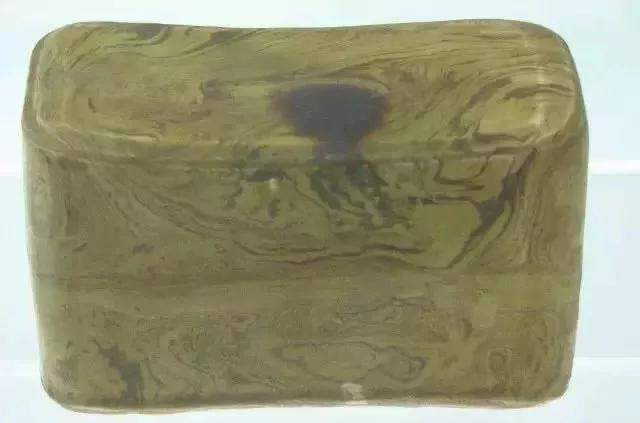

陜西、河南兩省的唐墓都出土過這類器物, 有杯、盌、三足小盤、長方形小枕等。杯多小型,有的杯身稍高,有的較淺。盌有唐代習見的弦紋盌,口外撇,盌身淺而近于垂直,盌身中部凸起一條弦紋,圈足。三足小盤為淺式,盤口沿平折,盤底坦平,下有三個矮小的乳足。長方形小枕為晚唐五代流行的式樣。其制法大致是把制好的絞胎坯泥,切成薄片,然后粘合成形,(底部一般都不用絞胎)陰干后將四角修圓,在背面挖一個圓孔,最后施釉裝坯入窯燒成。絞胎瓷器的制作工藝比一般色釉瓷器繁復。

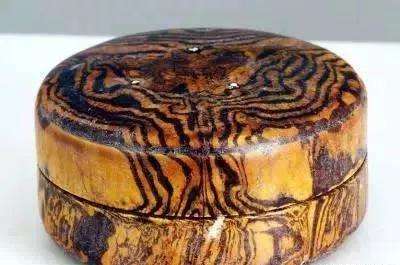

絞胎瓷器之中還有一種小枕,枕面上絞出三組圓形的團花,成等邊三角形排在枕面上,三組團花大體相同,構成一幅裝飾性很強的圖案。這種絞胎似是模仿漆器的犀毗工藝。絞胎枕傳世品較多,流散到國外的也不少。據此又可知,當時有專門從事生產花枕的作坊,而且出現了“杜”、“裴”等名家刻款。

大都會博物館

波士頓博物館

明斯頓博物館絞胎杯

明斯頓博物館絞胎三足爐

佛利爾博物館

瑞士博物館

絞胎釉填彩“杜家花”枕,晚唐。高11.2厘米 長22.1厘米 寬13.2厘米

通體黃釉,中心為圓形絞胎紋,內有五瓣花紋。內心為放射狀花紋,兩側有圓形和扇形花紋,枕面其余部分及各個側面均飾戳印放射狀花紋,底部有釉,滿飾條狀劃紋。

上海博物館

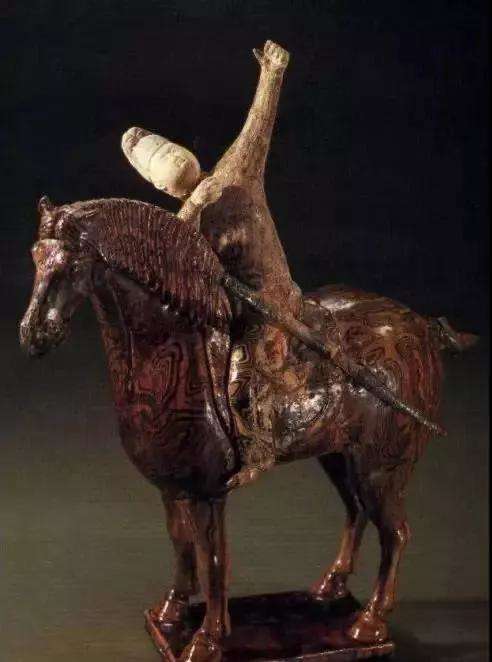

唐絞胎騎馬射獵俑 高36.2 長30厘米 陜西歷史博物館

陜西博物館

洛陽博物館

焦作博物館

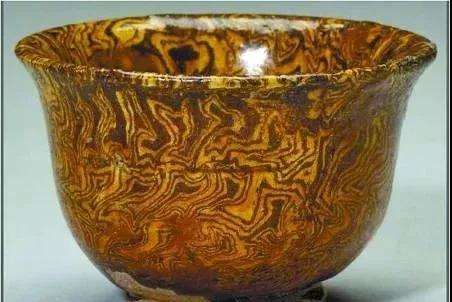

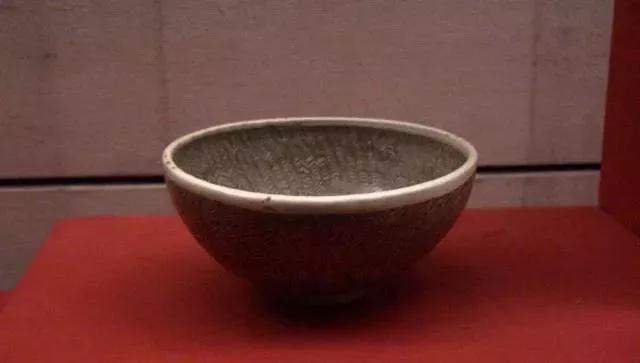

揚州博物館的“唐代鞏縣窯黃釉絞胎碗”,紋理變化多端,線條猶如行云流水,是唐代陶瓷業中的一種新工藝,為河南鞏縣窯產品。唐碗高4.2厘米、口徑10.4厘米、底徑5.4厘米,敞口外撇,圈足底。于1990年在市汶河北路信托大廈工地出土。

南越王博物館

鎮江博物館

山西省博物館藏

北京故宮博物院

中原古陶瓷標本博物館

責任編輯:蘇曉薇