德化建白瓷生產(chǎn)始于何時?停止燒制于何時?4點原因為您答疑解惑

-

小陶陶

2020-01-14 文史包袱鋪1782

12270

關(guān)于德化陶瓷業(yè)和建白瓷的生產(chǎn)始于何時?停于何時?目前陶瓷史界的學(xué)者們還沒有統(tǒng)一看法,有的認(rèn)為“建白瓷生產(chǎn)從宋朝開始,元、明稍有發(fā)展,但數(shù)量很少,”也有著作曰:“德化窯,自明燒造,本泉州府德化縣,德化今改屬永春州,碗盞亦多弊口,稱白瓷,頗滋潤,但體極厚。”另有載云:“德化窯以史載至明而突起。據(jù)德化舊窯廢圩之瓷片與古寺之燭臺有唐年號,此可知有窯之始,即在唐時。不過,惟制藍(lán)花白瓷之茶碗,粗器及宮廟一般陳品而已,至明始名于世。根據(jù)上述的記載,可以歸納為幾種看法:

一、德化開始燒制陶瓷有唐、宋、明之說。

持唐說的徐曼亞僅以在古寺里發(fā)現(xiàn)署有唐年號的燭臺為根據(jù),因唐燭臺已不存,無物可考。但在前年德化美湖鄉(xiāng)洋田村上田林發(fā)現(xiàn)古窯址一處,從采集的青釉小盞、褐釉碗、以及窯具、窯磚判斷,認(rèn)為是唐、五代時期的窯址,如果這個判斷是正確的,這樣德化的窯史又大大推前了。明代是德化瓷器鼎盛時期,認(rèn)為明代始燒制瓷器的歷史,未免太晚了,這是不能成立的,上世紀(jì)六、七十年代,在德化調(diào)查發(fā)現(xiàn)了20多處宋代窯址,可見德化燒制陶瓷在宋代已有很大發(fā)展。

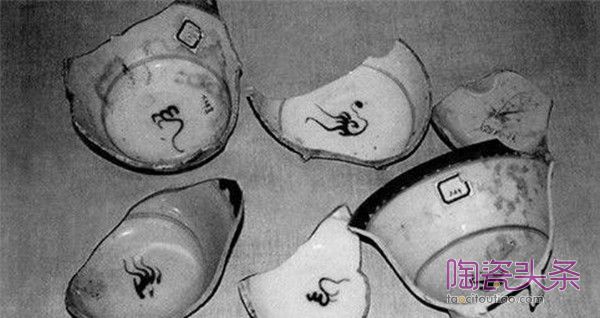

德化古窯遺址

挖掘出來的德化古窯遺址

二、關(guān)于德化的建白瓷之燒制年代,有始于宋、元和明等三種意見。

(一)主張宋說的根據(jù)是什么?筆者還弄不清楚,或許在宋窯中發(fā)現(xiàn)過乳白釉瓷,這是可能的。因為德化的祖龍宮窯、屈斗官富、嶺兜窯、窯垅山窯等窯址,都是自宋至明延續(xù)燒的窯口。

出土的德化白瓷

如果有人采集到上述遺址的標(biāo)本時,沒有分清層次的先后,或許在擾亂層采集的,又缺乏實際判斷的經(jīng)驗,把宋明的瓷片混為一起,也是可能的,故宋說是不能成立的。絕大部分的陶瓷史學(xué)者主張建白瓷的生產(chǎn)始于明代。因自明初至清初,德化都普遍地?zé)七@種瓷器,很多資料有此記述,自然大多數(shù)人認(rèn)為建白瓷的制于明代是不容懷疑的。

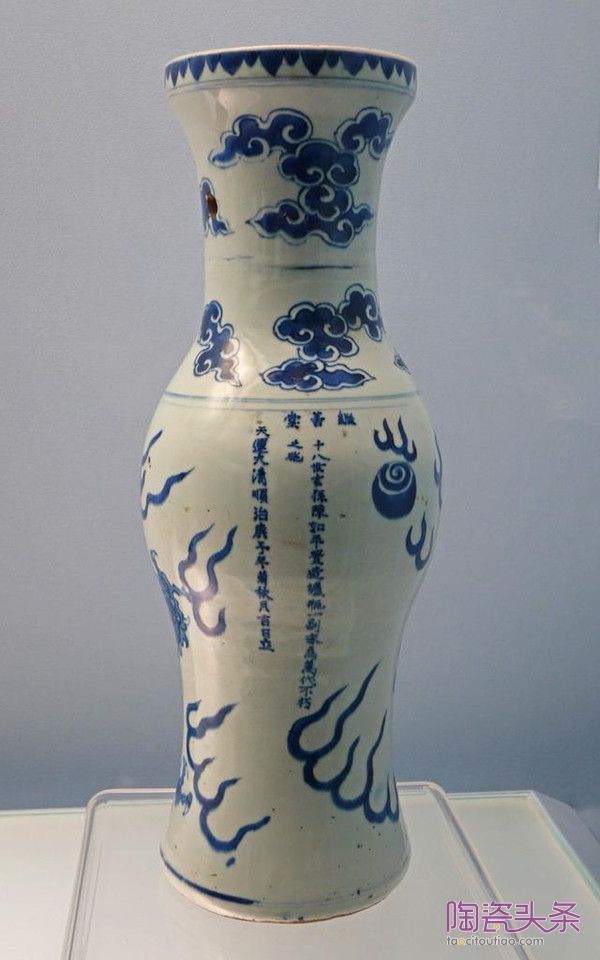

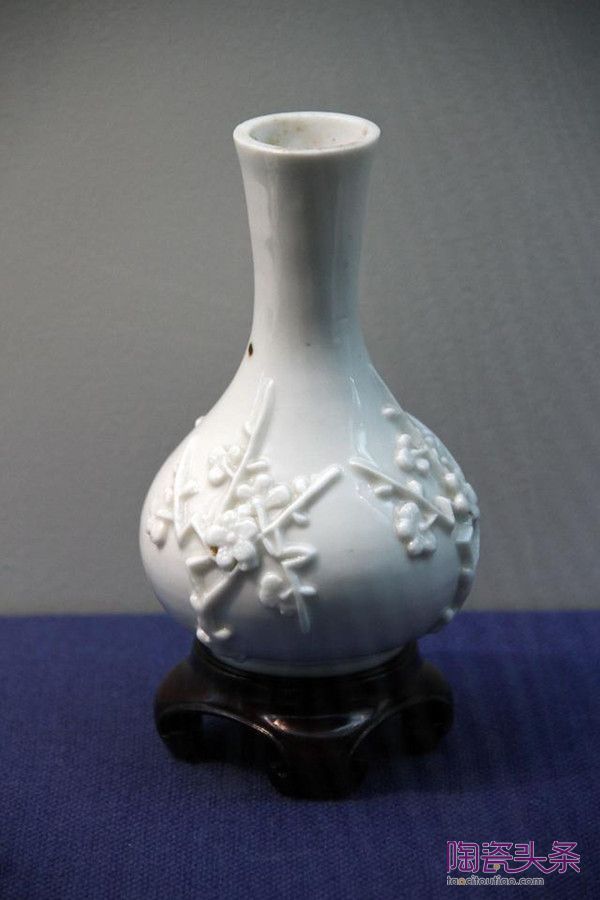

德化白瓷

也有人認(rèn)為,建白瓷是始制于元末的王冠英先生是持此說的人之一,他收藏著一尊建白瓷的觀音塑像,經(jīng)幾位陶瓷專家鑒定,認(rèn)為是元代晚期的作品。

筆者認(rèn)為建白瓷的燒制時間始于元末是可能的:一是有實物可考;二是明初建白瓷已開始普遍燒造,當(dāng)然要有之前的一個發(fā)展過程。

(二)有些陶瓷工作者,對于曾在國內(nèi)外風(fēng)靡一時的建自瓷,為什么在清代便消聲置跡不可甚解。關(guān)于這個問題,也曾有些學(xué)者作過零星探討,但尚不夠全面。筆者認(rèn)為建白瓷的停燒原因有:

(1)建白瓷在明末消初時期,受到亞、歐一些國家的熱烈歡迎,同樣在國內(nèi)打開了廣闊的銷路,因此其產(chǎn)品的需要量日漸增多,一度有供不應(yīng)求之勢,這是好事。可是當(dāng)時的窯場主只追求數(shù)量,而忽視了質(zhì)量,因此在清初時期的周亮工云:“乃知德化窯器不重于時者,不獨嫌其胎重,粉色亦足殿也。”

德化陶瓷燒制過程

德化陶瓷

德化陶瓷

郭柏蒼更具體地指出:“德化窯,皆白瓷器,出德化縣,順治以前,老窯所制,佛像、尊、瓶、盤、盞、皆精致古雅,其色潔白,中現(xiàn)出粉紅,至今價翔矣,然佛像不及荷臺瓶,盤不及南北定,近胎地厚而粗,釉水瑩而薄,漸不足貴。”因品質(zhì)的低劣,必然會失去競爭的能力,失去了市場,而走向衰沒之路。

(2)明代嘉靖以后,因西洋人的東來,海氛不靖,歷來作為銷售市場的東南亞各國被一些西洋人所控制。因此,東南亞的政治貿(mào)易概況都有很大的轉(zhuǎn)變,德化瓷的海外銷路曾經(jīng)一度轉(zhuǎn)弱。同時,江南地區(qū)漸趨富庶,為了迎合新興市民階層和士大夫?qū)に嚸佬g(shù)品和雅玩的要求,德化窯的陶人便開始生產(chǎn)文房用具和書齋的陳設(shè)品,以及各種塑像。晚期史料上所記福窯產(chǎn)品往往提及“博山佛像之類”這種由廣大民間生活用品轉(zhuǎn)向狹隘的玩賞品與海上政治貿(mào)易關(guān)系的變化,以及明末清初,清政府和鄭成功之戰(zhàn),“禁海”、“遷界”的摧殘,也會直接影響到建白瓷的衰落。

(3)明中葉前后,建白瓷是用氧化焰燒而成,、故軸色會呈閃黃、閃紅或米色。此后,由于窯的構(gòu)造和燃料的變化,就變?yōu)榈嗌陌子浴S衷谇宕鸁频漠a(chǎn)品火度比明代低,瓷質(zhì)腴潤比明代時差,但彩瓷技術(shù)則在其時興起。清康熙年間,民間及外銷的需要,則以發(fā)展青花瓷為主。到了乾隆時代,又開始盛行五彩瓷,因它以一個器物遍布各種花色,其彩工精致,花樣逼真,質(zhì)地不亞于粉彩,并傳人江西景德鎮(zhèn),還外銷于日本等地,因此,建白瓷也漸漸被新興的青花瓷和五彩瓷所沖擊了。

(4)在封建社會中,很多人迷信于風(fēng)水(地與學(xué))之說,當(dāng)?shù)卮晒ぴ谏介g采取制造建白瓷土?xí)r,挖得很深,所取白色瓷土認(rèn)為是挖了龍髓,挖盡了“山龍”就死了,風(fēng)水受到破壞,就會殃及子孫。

對此陳懋仁也云:“恐傷地脈,復(fù)掩之”。禁止取土,堵住洞口,時過許久,無處查尋了。故制造建白瓷的原料斷了,燒造的技術(shù)也失傳了,建白瓷應(yīng)是在清代中期消失的。直到新中國建立之后的60年代初期,才把這種曾經(jīng)譽滿海內(nèi)外的建白瓷重新制成功,而獲得新生。

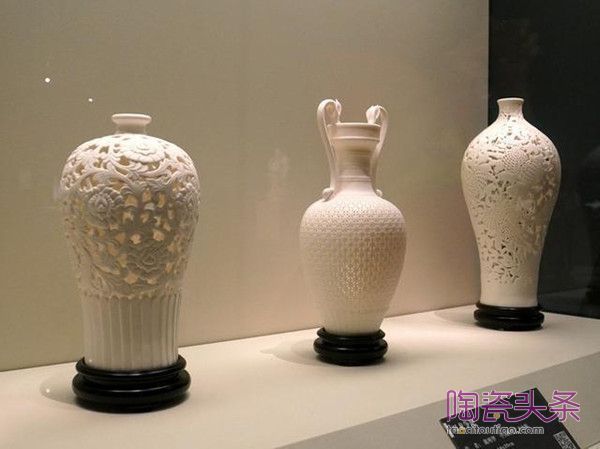

德化白瓷

德化白瓷

改革開放以來,技術(shù)的革新,產(chǎn)品的創(chuàng)新和外銷的驟增,都促使德化瓷業(yè)的大肆發(fā)展。涌現(xiàn)了一大批卓越有成就的瓷塑匠師,在諸多的新產(chǎn)品中以玉紅、玉白、寶石黃為最著名,在政府的扶持下,在各廠家的精心經(jīng)營下,德化瓷業(yè)又進(jìn)入了一個新的熟盛時期。

責(zé)任編輯:陳美珠