乾隆款茶葉末釉綬帶瓶的歷史淵源和特點概況

-

小陶陶

2018-10-12 中華陶瓷網1775

10250

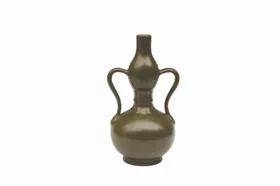

圖1

圖2

茶葉末釉是我國古代鐵結晶中重要的品種之一,屬高溫黃釉,經高溫還原焰燒成。釉面呈失透狀,釉色黃、綠摻雜,綠者稱茶,黃者稱末,古樸雅致,頗似茶葉細末,俗稱“茶葉末”。許之衡《飲流齋說瓷》說到:“各種黃色……若和黑、綠二色者,則名茶葉末。”此釉稱為茶葉末,是因為在暗綠色的底釉中有許多黃色星點,猶如將茶葉末調在釉里。經研究,茶葉末釉面星點的形成,是釉中的鐵、鎂與硅酸化合而產生的結晶。

茶葉末瓷器的生產始于唐代,如在陜西耀州窯遺址中出土了茶葉末釉瓷器,釉色有黃綠、褐綠等。唐以后,有些窯廠也有茶葉末釉瓷器,但這類茶葉末釉瓷器,可能是在燒制青釉或黑釉瓷時,由于胎釉原料及燒成時產生的變化,而出現茶葉末釉色。明代御窯廠所產茶葉末釉,稱“鱔魚黃”,釉色黃潤,帶黑色或黑褐色斑點,像鱔魚的皮色。《陶雅》:“鱔魚皮以成化仿宋者為上。”清代雍正、乾隆時期,景德鎮御窯廠在繼承古代優良傳統的基礎上將其應用于白瓷胎上,精工細作,燒制出富于變化的多種色澤的茶葉末釉瓷器。據唐英的《陶成紀事》記載:“仿廠官窯,有鱔魚黃、蛇皮綠、黃斑點三種。”黃斑點即為“茶葉末”。從傳世品看,雍正時是有茶無末,乾隆時是茶末兼有。如鎮江博物館藏乾隆款茶葉末釉綬帶葫蘆瓶(圖1),高26.2、口徑2.8、底徑8.2厘米。呈葫蘆形,小口、細直頸,中間為束腰式箍形裝飾,瓶底足外撇,圈足露胎,胎體較薄。底部刻有“大清乾隆年制”六字三行方圖章篆款(圖2)。兩側為對稱的彎曲綬帶形系耳,俊秀飄逸。全器施茶葉末釉,釉色純正,色調沉穩,綠中閃黃,黃中閃綠,圈足釉色較深,足部釉與露胎相接處有刮削時無意留下的一圈小鋸齒痕。造型優美,線條流暢,制作精細。

責任編輯:蘇曉薇