德化:另尋不一樣的途徑 陶瓷做出不一樣的效果

-

小陶陶

2019-08-25 2032

9560

另辟蹊徑 陶瓷做出“年輕味”

立體3D塑形,讓仿古佛像更逼真;創新引入臺灣釉水技術;擴展年輕化題材;柴燒瓷一反粗獷感,體現清新與靈動

核心提示

越來越多的年輕陶瓷藝術家,以自己對瓷文化的獨特體悟,賦予陶瓷更為多姿多彩的韻味。他們有的將木雕技法引入陶瓷燒制,讓陶瓷更具形象;有的全方位參考古代立體佛像,通過3D塑形,讓仿古佛像更逼真;有的則著力擴展年輕化的題材和表現手法……

浮雕生動的陶瓷瓶

在瓷坯上手刻浮雕

常見的瓷器產品或是通身純白晶瑩剔透,或是手繪點綴情趣盎然,有浮雕效果的卻非常少見。青年陶瓷藝術家洪健鵬將木雕技法融于陶瓷的燒制技藝上,讓具有浮雕特色的瓷器產品成為現實。

在工作室,洪健鵬的妻子謝雯毓正拿著生坯器具進行雕刻。據她介紹,要想制作出一件浮雕瓷器,首先要在生坯上用鉛筆畫出線稿,再用特制刻刀進行雕刻,生坯泥質松脆,易崩邊,容易刻穿,要做到線條流暢,是一個艱難的考驗。每一刀都必須干脆利落、胸有成竹,刻錯就無法修改。“沒有老師教,只能自己琢磨自己練。”謝雯毓表示,雕刻一件瓷器需要花費很長的時間,比如一個表現山水畫的壺,雕刻需要將近半個月。

洪健鵬說,在克服了玉白瓷成型、可塑性差等諸多困難后,他將木雕技法與陶瓷的燒制技藝結合起來,制作的瓷器產品不但具有浮雕效果,還體現德化白的瑩潤質感。“現在能在瓷器上雕刻的題材很多,人物、山水都可以”,洪健鵬雕刻的瓷器以白瓷為主,但也有對小部分產品進行上色,陶瓷多了色彩的點綴,于視覺,于情感,更顯鮮活濃烈。

陶瓷盆栽

以實體佛像作參考3D塑形

現在市面上有許多仿制古佛像制作的新品,外觀、神態總是大同小異,盡管工藝差別不大,然而有些看起來靈動非凡,有些則暗淡無神。原因何在?莊曉陽的說法或許能給人啟發。“很多創作者都是參考古時佛像的平面圖制作的。無法窺探古佛像的全貌和精髓,也就不能制作出更符合實像、更有立體感的作品。”莊曉陽力圖在此方面進行突破。

莊曉陽自幼便被陶瓷文化熏染,看似玩世不恭的他對制瓷卻有著精益求精的追求。為了制作出更有質感的佛像,莊曉陽從各處收集購買明清時期的佛像,以實物的佛像作為作品的模板。經驗豐富的師傅仔細觀摩佛像的全貌后,利用3D技術先打型,再進行形態確定與細節修改,360度的角度,前后左右的方向,每一處都力求制作準確與完美,最終才確定模具,投入到制作環節。這樣制作出的佛像,無論是形象、儀態、立體感還是質感,都遠比用平面圖翻模制作的更有創意與活力。別人想不到的你想到了,別人想到沒做到的你做到了,別人沒做好的你做到了極致,或許這就是讓一尊佛像富有生命力的原因吧。

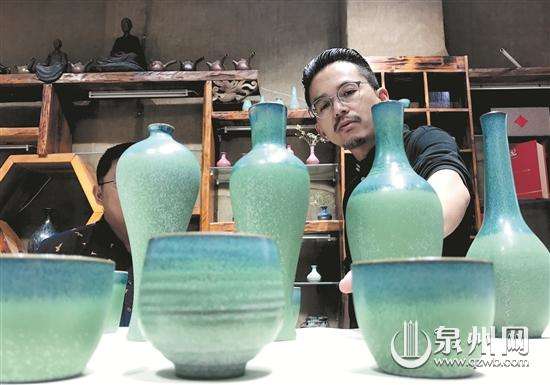

引入并改進臺灣釉水技術制成的瓷具

創新臺灣陶瓷釉水研發新品

在大元陶瓷的瓷器展廳內,一套釉面由黛綠、湖藍與淡紫三色組成的茶具,令人眼前一亮。杯體之上,仿若畫卷:云天清湛,悠悠遠山;縈然紫氣,點點花瓣。藍、綠、紫三色,由上而下,層疊鋪染。杯中天地,皆顯樸拙質感,壺里乾坤,回歸萬物自然。

這是張氏跳刀第36代傳人張金溪的杰作——“紫晶瓷戀”,是張金溪創新運用臺灣陶瓷釉水研發的陶瓷新品。茶具雖美,制作不易。據張金溪介紹,作品的靈感源自藍天下薰衣草田盛放的意境,以藍、綠、紫勾勒茶盞的自然意趣,則需要三種顏色的釉水依次鋪蓋在坯體上,經過高溫燒制產生三色的漸變效果。由于施釉的厚度、燒制溫度、坯體擺放位置等因素都會影響燒制效果,固能燒制出三色漸變、層次分明的瓷具十分不易。以獨特精妙的技術演繹瓷器的漸變優雅,創意無窮,情意無窮。

清新溫潤的柴燒茶具

責任編輯:蘇曉薇