多種現代設計手段 融合“產品+環境”讓陶瓷變親切

-

小陶陶

2018-09-14 中華陶瓷網1182

10160

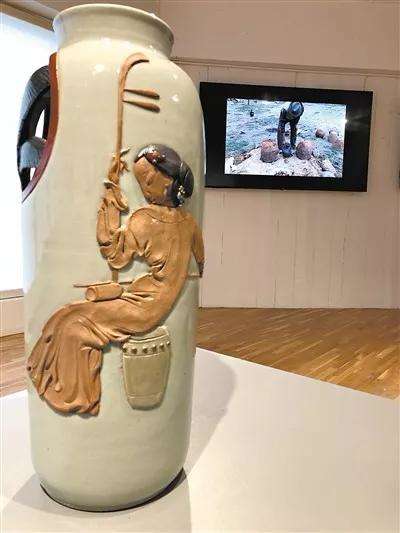

作品《臨窗》

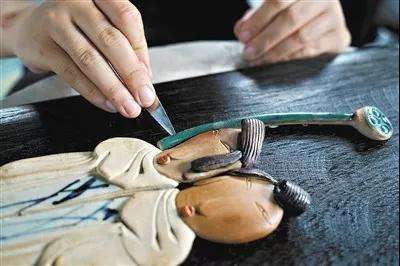

圖一

圖二

圖三

圖四

想知道現代陶藝設計最新的玩法?

“石灣瓦,甲天下”——提起廣東陶瓷,我們第一個想到的必然是以“石灣公仔”為代表的陶藝品,但這項首批國家級“非物質文化遺產”是否只能擺放在博物館供人觀賞呢?

在剛結束的國家藝術基金2018項目《中國陶瓷藝術瑞士芬蘭西班牙巡展·芬蘭站》上,現代陶藝家、廣州美術學院客座教授、設計師曾力、曾鵬呈現了一種以新意表達傳統的陶瓷藝術設計概念:通過多種設計手段,將陶瓷藝術從依靠民俗記憶的“意象藝術”轉變成可觸摸的“具象藝術”,融入到日常生活空間當中。這種轉變是如何實現的?

非遺有新貌 摸得到的空間藝術

應芬蘭北極陶藝中心(ACC)的邀請,由中國國家藝術基金資助,廣州美術學院負責實施的國家藝術基金項目“中國陶瓷藝術國際交流展·芬蘭站”日前在波西奧的Anu Pantik美術館舉行。

曾鵬、曾力作為中國藝術家代表奔赴參展,親身示范了利用廣東傳統石灣公仔捏塑技法進行的現代陶藝創作,以泥片及捏塑成型技法收獲國際藝術家及陶藝愛好者們的嘖嘖稱贊。

據了解,這次展覽呈現的亮點是“活著的傳統”,它將藝術無國界的概念以陶瓷藝術這一共同情感為媒介,向世界多維度展示了中國傳統文化的當代風貌與工匠精神。在展覽開幕式前,一部由廣州美術學院陶藝專業教師譚紅宇拍攝的、獲法國國際工藝電影節“文化遺產大獎”的紀錄片《師傅》的播出,正式打開了陶瓷藝術這項非物質文化遺產的全新傳播面貌。作為本次展覽的項目負責人,廣州美術學院陶藝專業副教授譚紅宇表示,這次展覽是首次通過多媒介組合方式展現中國陶瓷工藝與人文生活。“陶瓷是世界了解中國的一個重要起點。我們這個展覽項目賦予了陶瓷藝術國際傳播以新的方式和內涵。”

實際上,陶瓷藝術設計是有別于傳統陶瓷工藝品之外的一門學科。據了解,陶瓷藝術作品通常是通過描繪現實生活和塑造藝術形象所體現出來的對客觀事物本質的一種把握。它運用陶瓷藝術獨特的設計語言如“泥火釉”“工藝”“材料”等表達媒介,加以構思、裝飾、各種泥料釉色的選擇、技藝、燒造等繁復工序,才能創造出來的。

那么現代陶藝與傳統陶瓷相比,差別在哪里呢?譚紅宇告訴記者:現代陶瓷藝術設計除了要求設計師有基本技能外,更尤其注重設計師對陶瓷材質開放性的表達。而陶藝空間設計,我們把它解讀為“由陶藝設計產品衍生出來的一種空間藝術”,意為讓陶瓷與你所處的環境發生關聯,并借助藝術家的現代設計手段,衍生出的能融于你日常生活的空間藝術。“傳統陶瓷藝術往往呈現于單件產品上。”譚紅宇說,“現在我們更愿意將產品與周遭環境發生關聯,并以此將這件產品的藝術生命力延展,而通過怎樣的手段去實現呢,就是空間設計和材料運用的課題。”

現代設計手段 融合“產品+環境” 讓陶瓷變親切

為什么在現代陶藝設計中,空間設計更備受青睞呢?曾鵬認為,這也許是因為人們對自身所處空間有著強烈的藝術情感需求所致,“比如我們為餐廳設計過的陶瓷與金屬混合材質的作品,它可以是隔離空間所設的風鈴屏風,也可以是天花板上裝飾所用的雕塑,它的存在會讓你感受到藝術之于生活的氣息。”曾鵬指出,現代陶藝設計不會再將陶瓷作為單獨存在的擺設,它是藝術家或設計師本身情感的一種投射與轉化的過程。

早在2002年廣州番禺長隆酒店一期裝飾藝術工程里,曾鵬、曾力就將陶藝設計嘗試應用在大型空間當中,直到2009年的第二期工程,曾氏兄弟依然以“指定合作藝術家”的身份,為廣州街坊打造了在2018年看來也“百看不厭”的藝術設計空間。“現代陶瓷藝術設計最有趣的地方是,你看不到傳統陶瓷工藝品的面貌,它換了一種現代的表現手法和生活聯系了起來,輕松而親切,也時髦了起來。”曾力說。曾鵬則認為,用現代的設計手段進行藝術化處理,才是這項傳統藝術真正“接地氣”的表現。

“現在年輕一代對裝置藝術很感興趣,但那是一種暫時的行為。而我們做的是另一個方向,不是一種快閃的流行,我們希望它是一種代表時代與文化的藝術符號。”曾鵬說道。

理念:從收藏品到陳設藝術品

其實石灣陶藝的產生與民間習俗有關。據悉,過去“石灣公仔”多數被供奉,或者放在床下被收藏,繼而成為古董和古玩,但隨著人們生活水平的不斷提高,“石灣陶藝”應擺出來作為陳設藝術品,應用于環境裝飾,提升現代家居的生活情調和現代人的審美情趣——這個觀點被曾鵬、曾力與譚紅宇于今年芬蘭之行中獲得了驗證并提煉出一個關鍵詞:共情——這其實正是陶瓷藝術理念轉變的關鍵轉折點。

曾力告訴記者,從前的“石灣公仔”大多以動物形態或人形為創作靈感。但這種非遺級別的藝術品是否只能在博物館里供人欣賞呢?曾鵬表示不同意。“我們第一個轉變就必須從理念開始,打破傳統思維的限制,加入抽象思維和空間思維,把能讓更多人理解的藝術形象塑造出來。”曾鵬說,比如在徒手制作同一款人形陶藝時,直線與曲線的運用完全可以走現代設計的法則,“我們不需要100%復制出傳統的珍品,那些刻意營造的‘不完美’,其實才是現代人追求的‘不經意’的藝術趣味。”(見圖一、二)

應用性:加入人間煙火氣

曾鵬告訴記者,過去的中國陶瓷藝術非常精美絕倫,卻少了一種人間煙火氣。他回憶,上世紀70年代,雖然不少外國人被中國陶藝作品的精湛技藝所折服,但卻跑去雜貨鋪買來“陶瓷夜壺”帶回國去。

為什么?

一是因為他們被過于精致的工藝“嚇壞了”,二是他們覺得“自己用不上”。曾鵬指出,假如人們看中了一件陶藝作品想要買回家,但卻發現它太特別了以至于放在家中特別突兀,可能要重新裝修房子才配得上它,那是因為產品缺乏了現代設計賦予的“自帶融入環境”的基因。

如何體現這種“虛擬”氣質呢?曾鵬以一盞臺燈為例解說道:這里的陶瓷用料混合了鐵與銅,打造的器形宛如孔雀未開屏,上半部是細膩彎曲天鵝頸形態,下半部則是鏤空設計的三角形拼合面,用十足的傳統手藝設計成現代主義格調——“什么是融合了環境空間的設計呢?就是我們還預測了打開燈光后,燈光折射到臺燈范圍內所映照出來的光影,”曾鵬說,這種“潤物細無聲”的藝術輸出,正是陶瓷文化可持續傳播的方式。(見圖四)

藝術性:材料出人意料

傳統觀念里,陶瓷原材料就是單純的泥料和釉料,十分純粹,那時候“混合”這個概念是不存在的。但到了現代,因為有了原材料的大膽混合與創新搭配,陶藝設計的藝術性獲得了現代化的升級。

以船木這種材料為例,曾鵬、曾力是最早將其應用于裝飾空間的人,“我特別喜歡保留陶瓷材質的‘肌理感’,在傳統工藝看來這是‘瑕疵’,但從現代審美的角度來看則是一種獨特的形式手法,當時選擇船木也一樣”。當船木作為一種潮流材質風向流行于家具、建筑裝飾時,曾鵬、曾力已經將目光又轉移到混合材料上了,比如將泥土混合鋼、鐵、銅等金屬。

曾鵬表示:“材料是最直接的創新,材料的突破直到今天我們都一直進行著,比如大型建筑里通過混合材質塑造的大門、會所大堂里整片墻面上的裝飾裝置、甚至家用的一盞燈……這對于重塑傳統手工藝的新面貌來說非常關鍵。”(見圖三)

趨勢: 手工作坊回歸 生活設計成熱點

這些新的趨勢是否意味著,現代陶瓷藝術會與傳統手工藝的形式分道揚鑣呢?當然不是。譚紅宇表示,Workshop(手工作坊)的回歸會是一個趨勢。今年芬蘭之旅時曾鵬發現,芬蘭的陶藝家和設計師們都擁有很深厚的基本功。由于陶瓷藝術本就有著與其他藝術形態不同的獨特性,它必須要擁有傳統的根基才能發散先鋒創意,才有能力往上走。

那么,在市場環境下,這種以手工藝為基礎的產品設計是否能保持其藝術生命力呢?

答案是肯定的。曾鵬指出,除去大型藝術工程項目,近年來陶瓷藝術設計流行“私人定制”服務:大到一套房子、一面墻,小到一張桌一張椅,人們對日常生活審美的追求正在不斷提升,而擁有濃烈中國藝術文化象征的陶瓷藝術,正是“煥發新生”的好時機。“在未來,我認為陶藝融于生活設計將回歸專注到一個實用領域當中,而在未來的產品應用上會更貼近生活。”曾鵬表示,空間設計的延伸將是打破傳統僵局的時代切口,它的設計將是無邊界無條條框框的無意識創作,“這種美學感悟全憑設計師自己來用作品填滿,所以手工與空間創意必須雙軌發展,才能形成一個良性的創作循環”。

想知道現代陶藝設計最新的玩法?

“石灣瓦,甲天下”——提起廣東陶瓷,我們第一個想到的必然是以“石灣公仔”為代表的陶藝品,但這項首批國家級“非物質文化遺產”是否只能擺放在博物館供人觀賞呢?

在剛結束的國家藝術基金2018項目《中國陶瓷藝術瑞士芬蘭西班牙巡展·芬蘭站》上,現代陶藝家、廣州美術學院客座教授、設計師曾力、曾鵬呈現了一種以新意表達傳統的陶瓷藝術設計概念:通過多種設計手段,將陶瓷藝術從依靠民俗記憶的“意象藝術”轉變成可觸摸的“具象藝術”,融入到日常生活空間當中。這種轉變是如何實現的?

非遺有新貌 摸得到的空間藝術

應芬蘭北極陶藝中心(ACC)的邀請,由中國國家藝術基金資助,廣州美術學院負責實施的國家藝術基金項目“中國陶瓷藝術國際交流展·芬蘭站”日前在波西奧的Anu Pantik美術館舉行。

曾鵬、曾力作為中國藝術家代表奔赴參展,親身示范了利用廣東傳統石灣公仔捏塑技法進行的現代陶藝創作,以泥片及捏塑成型技法收獲國際藝術家及陶藝愛好者們的嘖嘖稱贊。

據了解,這次展覽呈現的亮點是“活著的傳統”,它將藝術無國界的概念以陶瓷藝術這一共同情感為媒介,向世界多維度展示了中國傳統文化的當代風貌與工匠精神。在展覽開幕式前,一部由廣州美術學院陶藝專業教師譚紅宇拍攝的、獲法國國際工藝電影節“文化遺產大獎”的紀錄片《師傅》的播出,正式打開了陶瓷藝術這項非物質文化遺產的全新傳播面貌。作為本次展覽的項目負責人,廣州美術學院陶藝專業副教授譚紅宇表示,這次展覽是首次通過多媒介組合方式展現中國陶瓷工藝與人文生活。“陶瓷是世界了解中國的一個重要起點。我們這個展覽項目賦予了陶瓷藝術國際傳播以新的方式和內涵。”

實際上,陶瓷藝術設計是有別于傳統陶瓷工藝品之外的一門學科。據了解,陶瓷藝術作品通常是通過描繪現實生活和塑造藝術形象所體現出來的對客觀事物本質的一種把握。它運用陶瓷藝術獨特的設計語言如“泥火釉”“工藝”“材料”等表達媒介,加以構思、裝飾、各種泥料釉色的選擇、技藝、燒造等繁復工序,才能創造出來的。

那么現代陶藝與傳統陶瓷相比,差別在哪里呢?譚紅宇告訴記者:現代陶瓷藝術設計除了要求設計師有基本技能外,更尤其注重設計師對陶瓷材質開放性的表達。而陶藝空間設計,我們把它解讀為“由陶藝設計產品衍生出來的一種空間藝術”,意為讓陶瓷與你所處的環境發生關聯,并借助藝術家的現代設計手段,衍生出的能融于你日常生活的空間藝術。“傳統陶瓷藝術往往呈現于單件產品上。”譚紅宇說,“現在我們更愿意將產品與周遭環境發生關聯,并以此將這件產品的藝術生命力延展,而通過怎樣的手段去實現呢,就是空間設計和材料運用的課題。”

現代設計手段 融合“產品+環境” 讓陶瓷變親切

為什么在現代陶藝設計中,空間設計更備受青睞呢?曾鵬認為,這也許是因為人們對自身所處空間有著強烈的藝術情感需求所致,“比如我們為餐廳設計過的陶瓷與金屬混合材質的作品,它可以是隔離空間所設的風鈴屏風,也可以是天花板上裝飾所用的雕塑,它的存在會讓你感受到藝術之于生活的氣息。”曾鵬指出,現代陶藝設計不會再將陶瓷作為單獨存在的擺設,它是藝術家或設計師本身情感的一種投射與轉化的過程。

早在2002年廣州番禺長隆酒店一期裝飾藝術工程里,曾鵬、曾力就將陶藝設計嘗試應用在大型空間當中,直到2009年的第二期工程,曾氏兄弟依然以“指定合作藝術家”的身份,為廣州街坊打造了在2018年看來也“百看不厭”的藝術設計空間。“現代陶瓷藝術設計最有趣的地方是,你看不到傳統陶瓷工藝品的面貌,它換了一種現代的表現手法和生活聯系了起來,輕松而親切,也時髦了起來。”曾力說。曾鵬則認為,用現代的設計手段進行藝術化處理,才是這項傳統藝術真正“接地氣”的表現。

“現在年輕一代對裝置藝術很感興趣,但那是一種暫時的行為。而我們做的是另一個方向,不是一種快閃的流行,我們希望它是一種代表時代與文化的藝術符號。”曾鵬說道。

理念:從收藏品到陳設藝術品

其實石灣陶藝的產生與民間習俗有關。據悉,過去“石灣公仔”多數被供奉,或者放在床下被收藏,繼而成為古董和古玩,但隨著人們生活水平的不斷提高,“石灣陶藝”應擺出來作為陳設藝術品,應用于環境裝飾,提升現代家居的生活情調和現代人的審美情趣——這個觀點被曾鵬、曾力與譚紅宇于今年芬蘭之行中獲得了驗證并提煉出一個關鍵詞:共情——這其實正是陶瓷藝術理念轉變的關鍵轉折點。

曾力告訴記者,從前的“石灣公仔”大多以動物形態或人形為創作靈感。但這種非遺級別的藝術品是否只能在博物館里供人欣賞呢?曾鵬表示不同意。“我們第一個轉變就必須從理念開始,打破傳統思維的限制,加入抽象思維和空間思維,把能讓更多人理解的藝術形象塑造出來。”曾鵬說,比如在徒手制作同一款人形陶藝時,直線與曲線的運用完全可以走現代設計的法則,“我們不需要100%復制出傳統的珍品,那些刻意營造的‘不完美’,其實才是現代人追求的‘不經意’的藝術趣味。”(見圖一、二)

應用性:加入人間煙火氣

曾鵬告訴記者,過去的中國陶瓷藝術非常精美絕倫,卻少了一種人間煙火氣。他回憶,上世紀70年代,雖然不少外國人被中國陶藝作品的精湛技藝所折服,但卻跑去雜貨鋪買來“陶瓷夜壺”帶回國去。

為什么?

一是因為他們被過于精致的工藝“嚇壞了”,二是他們覺得“自己用不上”。曾鵬指出,假如人們看中了一件陶藝作品想要買回家,但卻發現它太特別了以至于放在家中特別突兀,可能要重新裝修房子才配得上它,那是因為產品缺乏了現代設計賦予的“自帶融入環境”的基因。

如何體現這種“虛擬”氣質呢?曾鵬以一盞臺燈為例解說道:這里的陶瓷用料混合了鐵與銅,打造的器形宛如孔雀未開屏,上半部是細膩彎曲天鵝頸形態,下半部則是鏤空設計的三角形拼合面,用十足的傳統手藝設計成現代主義格調——“什么是融合了環境空間的設計呢?就是我們還預測了打開燈光后,燈光折射到臺燈范圍內所映照出來的光影,”曾鵬說,這種“潤物細無聲”的藝術輸出,正是陶瓷文化可持續傳播的方式。(見圖四)

藝術性:材料出人意料

傳統觀念里,陶瓷原材料就是單純的泥料和釉料,十分純粹,那時候“混合”這個概念是不存在的。但到了現代,因為有了原材料的大膽混合與創新搭配,陶藝設計的藝術性獲得了現代化的升級。

以船木這種材料為例,曾鵬、曾力是最早將其應用于裝飾空間的人,“我特別喜歡保留陶瓷材質的‘肌理感’,在傳統工藝看來這是‘瑕疵’,但從現代審美的角度來看則是一種獨特的形式手法,當時選擇船木也一樣”。當船木作為一種潮流材質風向流行于家具、建筑裝飾時,曾鵬、曾力已經將目光又轉移到混合材料上了,比如將泥土混合鋼、鐵、銅等金屬。

曾鵬表示:“材料是最直接的創新,材料的突破直到今天我們都一直進行著,比如大型建筑里通過混合材質塑造的大門、會所大堂里整片墻面上的裝飾裝置、甚至家用的一盞燈……這對于重塑傳統手工藝的新面貌來說非常關鍵。”(見圖三)

趨勢: 手工作坊回歸 生活設計成熱點

這些新的趨勢是否意味著,現代陶瓷藝術會與傳統手工藝的形式分道揚鑣呢?當然不是。譚紅宇表示,Workshop(手工作坊)的回歸會是一個趨 勢。今年芬蘭之旅時曾鵬發現,芬蘭的陶藝家和設計師們都擁有很深厚的基本功。由于陶瓷藝術本就有著與其他藝術形態不同的獨特性,它必須要擁有傳統的根基才能發散先鋒創意,才有能力往上走。

那么,在市場環境下,這種以手工藝為基礎的產品設計是否能保持其藝術生命力呢?

答案是肯定的。曾鵬指出,除去大型藝術工程項目,近年來陶瓷藝術設計流行“私人定制”服務:大到一套房子、一面墻,小到一張桌一張椅,人們對日常生活審美的追求正在不斷提升,而擁有濃烈中國藝術文化象征的陶瓷藝術,正是“煥發新生”的好時機。“在未來,我認為陶藝融于生活設計將回歸專注到一個實用領域當中,而在未來的產品應用上會更貼近生活。”曾鵬表示,空間設計的延伸將是打破傳統僵局的時代切口,它的設計將是無邊界無條條框框的無意識創作,“這種美學感悟全憑設計師自己來用作品填滿,所以手工與空間創意必須雙軌發展,才能形成一個良性的創作循環”。

責任編輯:蘇曉薇