陳能對&阮素珍:從門外漢到行家里手,這對造物夫妻不一般丨“德化瓷谷仙境”柴燒藝人專題報道

-

小陶陶

2020-07-16 2482

8680

說起柴燒,“瓷谷仙境”是個好地方,這里匯聚了一群柴燒創客,他們追求古樸自然的柴燒之美,癡迷于土、火、柴、窯的“意外對話”,守著心中的陶藝夢不斷精進。陳能對&阮素珍夫婦就是這么一對柴燒創客藝侶,他們的工作室——游蕓工坊便是在這里。

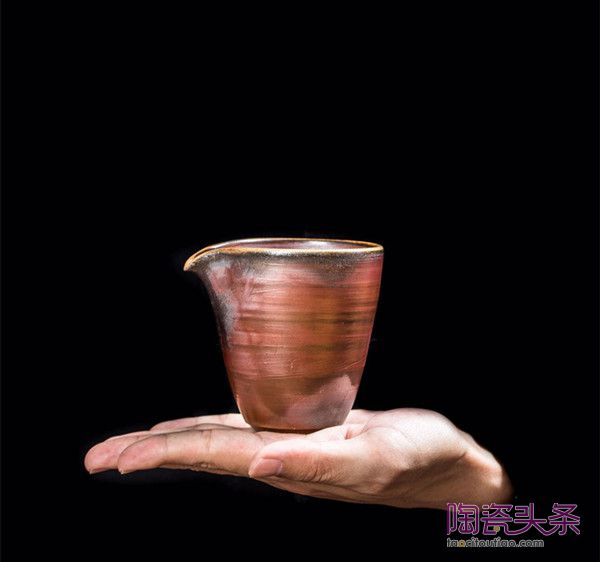

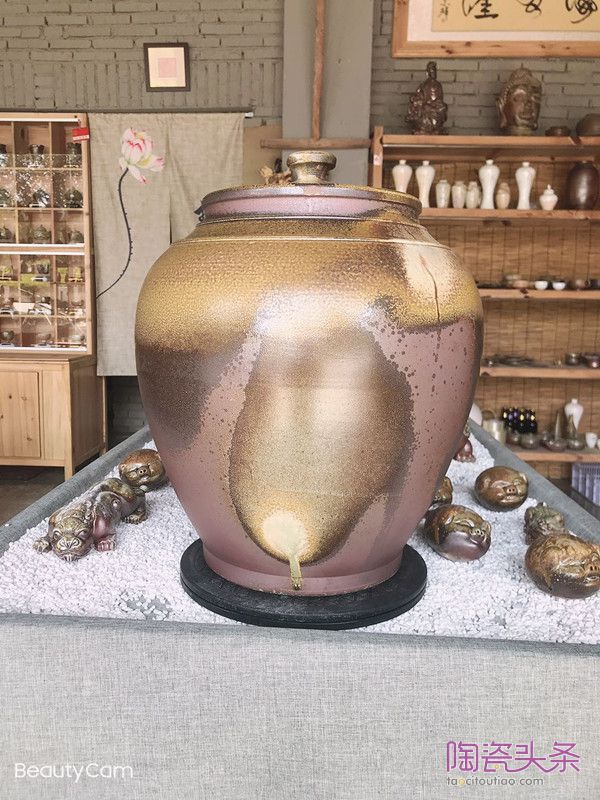

走進游蕓工坊,筆者看到他們工作室內陳設著各式各樣的作品,茶器、擺件、花器、每一件都古樸自然,它們有一個共同的名字,叫柴燒。

結緣柴燒 改變人生軌跡

對于陳能對&阮素珍而言,他們與柴燒的故事開始于2014那一年。初始柴燒,阮素珍的第一印象并不是它的美,而是柴燒帶給她的味蕾體驗。用柴燒器皿品茶、喝酒那股子甘醇讓她著迷不已,也因此她慢慢接觸柴燒,了解柴燒,與柴燒結下了緣分。

其實,這里面還有一段“閨蜜情變師徒情”的故事。那時候,阮素珍的閨蜜自己在做柴燒,阮素珍在工作之余也常常會去閨蜜那坐坐,后來有一次閨蜜提議“要不你也來試試?”這句話就像人生的一把鑰匙,一下子開啟了阮素珍通往柴燒藝術的那一扇門。從此,閨蜜成為她從藝道路上的引路人,是閨蜜,也是師徒。

在決定學柴燒之后,阮素珍說干就干,白天工廠上班,晚上就到閨蜜那里去,一遍遍的拉坯練習,一次次的請教師傅,也漸漸地掌握了拉坯技巧,在一點一滴的接觸中,阮素珍也由衷喜歡上柴燒帶給她的驚喜。

后來,經商回來的丈夫也在阮素珍的影響下,也愛上了這些自然樸實的器皿,毅然決定留在家鄉和妻子阮素珍一起“玩泥巴”。但如何做出好的柴燒作品,是夫妻倆接下來要面對的難題。

或許因為興趣,丈夫陳能對在柴燒制作中頗有悟性,在一次次交流及無數的練習后,如今的他已不是當初的柴燒“門外漢”,對于柴燒的基本拉坯成型、裝窯到最后燒成一系列操作都已了然于心,而且,他的柴燒作品也有了自己的風格。如果你到蕓游工坊來,你會發現這里的作品會有兩種截然不同的風格,陳能對的粗獷豪放,阮素珍的精致細膩,二人剛好形成互補,客人來這里總能挑到心儀的好產品。

在柴燒世界里“打怪升級”

經過一番努力,夫妻倆將這種喜歡發展成職業創建了屬于自己的工作室——游蕓工坊。從此,兩人相互切磋、相互鼓勵,一頭扎進柴燒的世界里,終日與各種器物打交道。他們認為柴燒既是自然的饋贈,亦是對精神美學的孜孜以求,過程本身會激勵著創作者不斷進步,是一件很有意義的事情。

在他們創作之初,由于資金不足,他們只能將自己的作品送到洞上龍窯去,由那里的師傅幫忙燒成。但是這有一個問題,燒窯過程中火候、溫度、火的運動都不能由自己控制,想要什么效果更是難以把握,這樣就導致燒成出來的東西很難遇上精品。這個問題也一直困擾著夫妻倆。

后來,工作室漸漸有了起色,他們下定決心建了屬于自己的柴窯。但新的問題又出現了。由于之前夫妻倆沒有燒窯經驗,剛開始嘗試的他們遇上了各種各樣的問題:柴窯設計、燒制時間、燒成方法、溫度濕度、燒窯經驗等一系列問題全都像攔路虎似的浮現出來,于是他們只能一遍一遍燒,一次又一次請教老師傅們,終于把燒窯的這個知識盲區也補上了。

現在聊起這個問題,陳能對有很多經驗可以分享,比如火道的設計、溫度的把控、木材的選擇……他還告訴筆者,放在離火口近的最下面三版作品是最危險的也是最精彩的,雖然成品率低,但是一旦成功也是最容易出精品的地方,這個區域也成為他又驚又喜的期待。當筆者問到,作為一個燒窯人,拿什么來平衡自己的心態?陳能對拿出一件釉面很好的作品,也許這就是答案,作品給的驚喜總是多過那些失落。

陳能對&阮素珍不是陶瓷專業出身,但這些年來,夫妻倆一路解鎖柴燒難題,在柴燒世界中不斷升級,從“門外漢”到現在做得游刃有余,客商不斷,成為瓷谷仙境中令人羨慕的一對“柴燒藝侶”。或許對于陳能對夫婦倆來說,他們和柴燒其實是互相選擇和互相造就的關系,柴燒的發展之路需要真正用心投入的人,它的美等待著被發現,而陳能對&阮素珍在這條充滿驚喜的發現之旅上一直走得堅定。

部分作品展示

責任編輯:陳美珠