回歸鈞瓷本身

-

小陶陶

2019-06-13 1257

11460

在悠久而厚重的中華文明史中,光彩奪目的陶瓷文化長時間在世界陶瓷文明中處于核心地位。發展至宋代,“五大名窯”將中國陶瓷文化推向高峰。鈞窯在青瓷的基礎上異軍突起,突破了傳統的釉色,以“入窯一色,出窯萬彩”的神奇窯變被世人視為瑰寶。

悠久的歷史、深厚的文化底蘊為鈞瓷文化產業的發展奠定了堅實的基礎。新中國成立后,鈞瓷文化張力得到釋放,綻放出絢麗的花朵。百花齊放、珍品頻現、大師眾多,鈞瓷國禮在更高層次的世界藝術舞臺上展現著中華文化的魅力。

但一個需要正視的事實是,當下的鈞瓷文化產業,相較于前幾年而言已進入一個低谷期。特別是2014年上半年至2015年這個時期,相關數據顯示,鈞瓷文化產業的交易總量下降了60%—70%。很多窯主紛紛表示,鈞瓷文化產業的“冬天來了”。

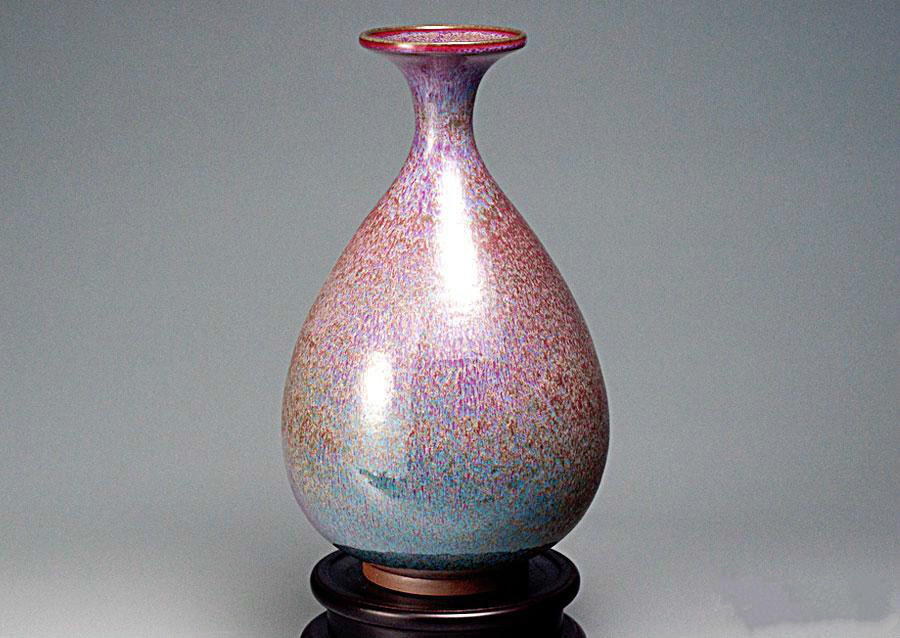

【李朝斐爐鈞】

綜觀當下的鈞瓷文化產業發展境況,盡管在造型、釉方、工藝上都有很大進步,但在筆者看來,用一句“創新不夠、工藝不精、粗制濫造”來形容毫不為過。這句話盡管聽著刺耳,卻是不爭的事實。一些窯口所謂的“創新”器型架構邏輯混亂,各種憑空想象的物件胡亂堆砌,人為增加的耳飾總給人畫蛇添足之感,創作者恨不得把所有能想到的元素都用到一件作品身上;一些窯口以抄襲其他窯口的作品為生財之道,器型不規整、釉質單薄、窯變人為干預、釉色生硬無華、胎質“華而不實”……這些鈞瓷作品不僅失去了起碼的審美元素,而且對鈞瓷整體的審美范式形成了解構。還有一些所謂的“神漂一族”,雖然為神垕鈞瓷藝術的發展帶來一定程度的新的審美范式,但在了解一些鈞瓷的“皮毛”后就對鈞瓷“指手畫腳”。

需要提及的是,鈞瓷并非不能創新。恰恰相反,唯有與時代審美情趣緊密呼應,與時代精神互相契合,鈞瓷才能煥發生命力和活力。但是,創新的前提是保留和堅守核心品質。鈞瓷的核心品質是什么?鈞瓷相較于其他瓷種而言最珍貴的東西是什么?答案恐怕還是應該回到鈞瓷本來的面目上來——“器型端莊、釉質玉潤、釉色瑰麗、窯變自然”。

只有民族的,才是世界的。如果不能保留、堅守鈞瓷最珍貴的東西,那么所有的創新和發展便無異于無本之木、無源之水。換言之,如果不把鈞瓷“器型端莊、釉質玉潤、釉色瑰麗、窯變自然”的特質保留并發揚光大,那么鈞瓷就失去了它特有的藝術魅力。

【李朝斐爐鈞】

憶往昔,韓美林、周國楨等大師,無不在堅守和創新中發展鈞瓷藝術。他們在長期的藝術創作過程中,把自己的學識修養、人生積累注入其中,逐漸建立起令人仰止的藝術范式。從某種程度上講,鈞瓷之所以能給人一種寬容大氣、質地厚實的美感,是因為創作者具有深厚的文化修養、高潔的精神品格、博古傳今的藝術追求。正是這種創作者特有的品格,造就了鈞瓷先天的優勢,讓它一舉成為皇家欽定的瓷器。

令人欣慰的是,禹州市鈞瓷界一些骨干窯口的大師對鈞瓷的傳承與發展進行了冷靜的思考,在造型、釉方、工藝等方面都有了質的提高。例如孔家鈞窯的《中原壺》、大宋官窯的國禮系列、楊志鈞窯的手拉坯作品、苗長強的《小口瓶》、晉曉瞳的文房四寶《清風荷韻》系列、劉家鈞窯的《道玄缽》、神州鈞窯的鏤空和浮雕作品等,都在傳承與創新上找到突破口。

創新需要在前人技藝的基礎上再發展,更需要與同行交流學習。一件鈞瓷藝術作品,不把前人探索的寶貴經驗奉為圭臬,不汲取同行的教訓,很難做出令人信服的藝術成就。脫離鈞瓷特質的胡亂“創新”要不得,封閉和保守同樣要不得。怎樣用釉?怎樣做造型?如果窯口和窯口之間不打破工藝上“老死不相往來”的傳統,那么鈞瓷的創新和發展還會步履蹣跚。

鈞瓷自宋代至今,之所以被視為珍寶,在于其基本的窯變釉特質被人們長久喜愛,其神奇的窯變魅力絢麗奪目。在鈞瓷文化產業不斷發展的同時,回歸鈞瓷本真,在紛繁嘈雜中探究鈞瓷藝術的真正生命力所在,顯得尤為重要和可貴。

責任編輯:蘇曉薇