探尋德化窯陶瓷明代創作高峰之緣由

-

小陶陶

2020-02-25 漢侯博物館2148

14510

德化作為中國三大古瓷都之一,瓷器燒造歷史悠久,自北宋開始就經“海上絲綢之路”遠銷世界各國。德化窯以燒制白釉瓷器聞名于世,經歷了數百年的薪火相傳,于明代發展到其制瓷業的創作頂峰。這一時期的德化白瓷,無論從材質還是到藝術形式,都達到一個新的高度——瓷匠們在潔白無瑕的器體上,運用雕塑、堆塑、及刻劃的技法,創作出的作品引人入勝、巧奪天工。

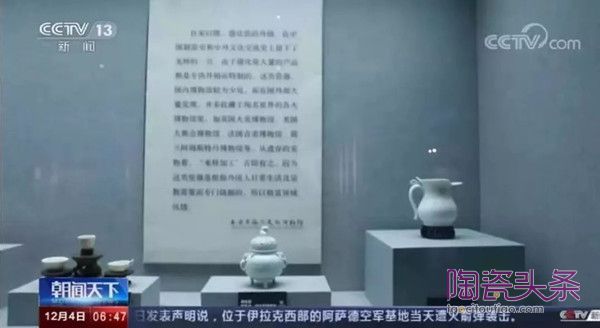

如今,在世界各大博物館內,均可覓到德化陶瓷的芳蹤,尤其是明代的德化窯器型以及何朝宗的瓷塑,更為珍貴,成為了如美國的大都會博物館,法國的吉美博物館,英國的維多利亞和阿爾伯特博物館、大英博物館,日本的箱根神社和我國的故宮博物院、中國國家博物館的鎮館之寶。回首歷史,我們想要探究的是,到底是什么因緣成就了德化窯陶瓷在明代的創作藝術高峰?

迄今為止,泉州府志及德化縣志等尚沒有明確記載,連故宮博物院的清宮陳列檔案對清宮舊藏德化瓷的來源記載也模糊不清。因此,我們只能從存世的歷史遺存及出土的文物中,去探尋曾經逝去文明中的蛛絲馬跡,借這些零星碎片,來探究闡釋形成德化窯明代創作藝術高峰這一現象的歷史原因。

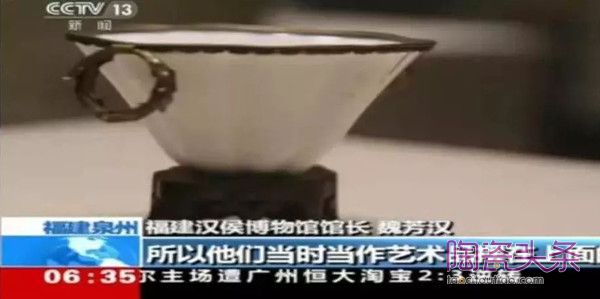

2017年,在北京中貿圣佳拍賣公司的春拍上,一把“永樂甜白”僧帽壺以460萬人民幣的落槌價引起了收藏家的追捧。然而,在漢侯博物館的明代德化瓷館藏中,也有一把明德化窯的“僧帽壺”,兩把壺款式驚人相似,如出一轍。另外,清宮記載乾隆皇帝在其最為鐘愛的十二件宋瓷中,有一魚耳爐器型,與漢侯博物館館藏中的一件從日本橫濱國際拍賣公司回流的明德化窯魚耳爐器型,亦驚人相似。我們從對比中發現,明代的德化窯陶瓷很多器型與宋、元、明皇宮用品在款式上相似度極高。因此,明代德化窯陶瓷的創作藝術高峰的快速形成,是否與景德鎮“御窯廠永樂甜白”的快速發展有關?下面,我們先從史書對于永樂甜白的記載說起。

《明太宗實錄》永樂四年十月丁未條記:“回回結牙思進玉碗,上不受,命禮部賜砂遣還。謂尚書鄭賜曰:“朕朝夕所用中國瓷器,潔素瑩然,甚適于心,不必此也。況此物今府庫亦有之,但朕自不用。”由此可見,永樂皇帝對皇宮奢侈至尊的玉器不用,卻對白瓷器物情有獨鐘。一代帝王的審美情趣及品味對于瓷器發展的影響極大,在永樂年間,景德鎮窯場的“永樂甜白”達到了創作頂峰,從而影響了整個明代的白瓷創作,與此同時,德化白瓷的創作藝術在明代也達到極致。于是,我們產生聯想,鑒于永樂大帝的崇白情懷,德化窯瓷場是否抓住這一契機,從而造就了明代的德化白瓷創作高峰?

在宮廷文獻中,清楚地講述了“官窯”與“貢窯”之間的區分。“官窯”和“貢窯”都產“官窯器”,只是“官窯”的產品只供宮廷使用,其為滿足皇宮需要,對瓷器的要求則更高。“官窯”燒制的瓷器在造型、裝飾、釉色等方面,均按宮廷設計樣式進行制作,精挑細選后而送至皇宮,余留的半成品或次品,均需打碎擇地掩埋。而燒制“貢瓷”的“民窯”,要挑出最好的產品進貢皇室,“唯供御揀退,方許出賣”。當“貢窯”優選精品供宮廷使用后,余下部分的瓷器才可以在民間出售。“官窯”是屬于非商品性、根據宮中需求而保守生產,其產品優中擇優少而精。

然而,明代時期,地處于閩南偏僻一隅的德化窯瓷場卻制作出與景德鎮御窯廠“永樂甜白”陶瓷器物幾乎同出一轍的陶瓷器物。現在的德化,交通便利,從泉州出發去德化,只需一個多小時的高速里程。而在明代,此地交通閉塞與外部幾乎隔絕,連制作好的瓷器都要人工挑至鄰縣永春上船運輸,處于福建邊遠山區的德化窯場,在那信息閉塞的年代,瓷匠們是如何制作出溫潤如玉與皇宮幾乎同款的瓷器?又如何將陶瓷制作工藝推向前無古人的藝術高峰?

我們將漢侯博物館的明代館藏器與“永樂甜白”瓷器進行比較,器型款式如出一轍,試想,在那等級分明的封建時期,皇宮的器物在當時不可能流落民間,設計圖樣不可能泄露,而德化窯瓷場是如何得到創作靈感的?我們大膽假設,在永樂期間,永樂皇帝定下南京作為陪都,遷都北京之時,面對宮廷大量陶瓷器物需求時,德化瓷窯場是否以“貢窯”身份,與“官窯”景德鎮御窯廠同時收到皇宮定單,以此激發了德化窯場產業升級,技術創新,從而造就了德化窯場的陶瓷創作藝術高峰?

上世紀70年代,中央辦公廳為中南海毛主席的日用瓷采選中,也是在湖南醴陵及景德鎮兩個產瓷區采選:

湖南醴陵在建國后很長一段時期內,都擔負著為國家領導人及中央機關專制瓷器的任務,從1958年起至1974年止,湖南醴陵窯多次為毛主席制作生活專用瓷,包括食具、茶具、文具、煙灰缸等。由于種種原因,散落于民間的毛澤東用瓷非常稀少。直到1997年廣州嘉德拍賣會上毛主席用瓷才第一次公開露面。其中1974年為毛主席專門定制的生活用瓷更是精品中的精品,在收藏界被稱為“主席瓷”或“毛瓷”。燒制毛瓷的瓷窯也被民間稱為紅色官窯。

另在1975年,中央辦公廳考慮毛主席年事已高,因工作原因,常常出現飯菜送來了,不能當即用餐,飯菜放涼了的情況,所以,為毛主席制作既保溫、防塵,又實用美觀的優質餐具的工作就提上了議事日程。1975年4月,中央辦公廳向江西省委下達任務,要求原輕工業部陶瓷工業科學研究所在3個月內完成毛澤東用瓷的研制任務。這個任務是該所1975年的第一項任務,故稱7501任務。這次研制的產品稱7501瓷,在江西景德鎮制作完成。因此,在近代的中南海專用瓷的采選中,數量肯定不大,但釆用了2個產瓷區各自生產,集中采選。推及到明代永樂年間的遷都北上,面對皇宮的大量陶瓷器物需求,明永樂皇宮在當時也極有可能同時面向德化窯瓷場進行皇宮陶瓷器物采選。

紫禁城是明朝永樂皇帝朱棣在奪取帝位后,決定遷都北京,才開始建造的,至明永樂十八年(1420年)落成,但這只是開創時期,歷經正統皇帝、嘉靖時期,紫禁城建筑才陸續完成。明永樂皇帝創建紫禁城之初,宮廷所用器物需求巨大,而永樂皇帝崇尚白瓷,為迎合永樂皇帝崇白之品味,景德鎮“御器廠”因此致力發展“永樂甜白”。但按照邏輯推斷,一個皇宮居住人口眾多,加上當時皇城的王爺府第,僅靠手工制作、柴燒的“御器廠”,其產量怎能夠供給整個皇城所需?況且皇宮所用之器需百里挑一,件件精品!

德化窯陶瓷因其器型以白見長,符合永樂皇帝崇白之品味,德化窯瓷場在宋元時期由于“海上絲綢之路”的海外陶瓷貿易繁榮,大量的德化外銷瓷輸送海外,窯工的瓷器創作已極其成熟,又曾進貢元朝皇宮,其制作水平高超,所做瓷器瓷質溫潤如玉。推想,這個時期,永樂皇宮是否也同樣把皇宮瓷器用品的采選也下單給曾經進貢前朝皇宮的德化窯場?我們通過一系列的“御器廠”與德化陶瓷窯場的器型進行對比,其款式恍若出自同一設計圖紙,因此這一推論極有可能成立!沒有詳實記錄的歷史就是這樣撲朔迷離,但隨著文明的發展,和歷史碎片的拼接、及清宮陳列檔的解密,也在推翻著已往定局的歷史定義,下面舉2個例子說明:

(1)故宮博物院出版社編撰的《故宮博物院藏德化窯瓷器上》里第58頁記錄:故宮博物院館藏的德化“白釉何朝宗款壽星像”,在清代,原供奉于紫禁城內延外東路寧壽宮區寧壽宮花園內,玉粹軒中凈塵心室佛堂內,依據清宮《抑齋、翠賞樓、養和精舍、倦勤齋、凈塵心室、玉粹軒佛堂》陳設檔的記載,此像在陳設檔中被稱為“定磁鶴鹿壽星”,顯然清宮陳設檔對此像的制作窯口的判定是錯誤的,把這尊壽星像看成是北宋年間的定窯出品,由此,故宮博物院的研究員認為,這一點是否也表明這尊德化窯壽星像非清代入宮,而是清宮繼承的明代宮廷舊藏。由此可見,連最權威的文物認定機構都認為在明代,德化窯陶瓷已被明皇宮采選供奉了。

(2)在德化窯的一些香爐中,有些器型胎厚,呈象牙黃釉色,透光度一般,此些器型在十幾年前出土較多,根據考古人員及出土的墓志銘記載,均為明洪武年間;另在一些拍賣場上及私人收藏的明代香爐,均鈐有“大明宣德年制”或“大明成化年制”印章,據德化本地古董瓷商介紹,為寄托款,但僅為猜測而已;且在明代德化瓷中,皆有出現同器型同鈐印章的瓷器,但釉色卻不同,一種為呈象牙白微黃釉,另一種為青白灰釉色,后種釉色瓷器,前幾年在大拍賣行蘇富比或佳士得等鑒定中,其鑒定專家稱為清代所作,但這一結論已被現在的德化陶瓷從業者及古董瓷商的鑒定中被推翻。這一釉色被認定為在古龍窯的燒制中,因放置的窯室不同及受熱不同,產生的還原焰火及氧化焰火所致——這一觀點,已被眾多拍賣行的鑒定師重新認可。在去年的北京中貿圣佳拍賣場上,收藏大家劉益謙拍得的“何朝宗款”坐蒲團觀音,即為青白釉,但大家一致認定為明代所作,并拍出了500多萬人民幣的成交價格。 在瓷塑創作的藝術高峰時期的認定上,普遍認為在嘉靖、萬歷年間,以何朝宗為首,同時期活躍的何朝水、林子信、林朝景、茴江山人等陶瓷藝術家共同創造了明代德化瓷的創作藝術高峰,但在今年的北京保利春拍拍賣場上,一尊瑞士“玫茵堂”舊藏的鈐“陳子和印”的明代文昌帝君瓷塑,與何朝宗款所作文昌帝君創作風格極為相似,但“陳子和”的生卒年份據查實,比“何朝宗”早近一百多年,據史書記載,“何朝宗”活動于嘉萬年間,由此可證明,在明嘉靖、萬歷年之前,德化窯的瓷塑與器型創作技藝其實已經爐火純青,因此,明代“大明宣德年制”與“大明成化年制”的明代德化窯物件,或許就是當時所作,極有可能。在清代對明代白瓷的描述比較具體,形容白色的有象牙白、蔥根白、豬油白,形容質感有如脂似玉、溫潤如玉或玲瓏剔透,把永樂、宣德時期的白瓷概括得淋漓盡致。

近代評瓷者又從色調角度出發,把古代瓷器釉色分為暖色和冷色,而永樂、宣德時期的甜白或多或少都帶有牙白和奶白色調,故屬暖色,而德化瓷器以白瓷聞名于世,其瓷質優良,潔白如玉,胎骨細密,透光度好,釉面晶瑩光亮,具有透明感,亦屬于暖色調。兩個窯場的陶瓷器物在釉色上異曲同工,相互輝映。

綜上所述,德化的陶瓷歷史記載并未祥實記錄德化陶瓷與明皇宮是否有因緣,隨著明崇禎皇帝的國破家亡,李自成起義軍進入明皇宮的燒殺搶掠,在明清兩代的朝代更迭中,明宮記載檔案或丟失或損毀,其真實情況已無從查證,甚至連馳名中外的“瓷圣何朝宗”具體是哪里人、生卒歲月在史書中都無從查起。但不管如何,德化窯瓷器與皇宮的藕斷絲連卻從未割舍,清乾隆年間,德化窯明代瓷蕭一直擺放在乾隆皇帝的“三希堂”內,在慈寧宮供奉的觀音菩薩為傳世的何朝宗作品,諸多的清宮舊藏德化窯祭器、禮器器物,長期供放在紫禁城、頤和園、承德避暑山莊等皇廷所在而傳世至今。

歷史與德化陶瓷開了個玩笑,馳謄世界的陶瓷文明,史書的記載卻只是只言片語。但作為一個有深厚陶瓷文化情懷的非國有博物館負責人,條件限制我們沒有龐大的文博研究員隊伍,我們的論述聲音細小致微,但我們仍積極的研究與探索,無論觀點正確與否,我們只相信爭議與共鳴、包容與開放,哪怕是批評與駁斥,都是推動“謎一樣德化窯陶瓷發展歷史”的積極因素,否則,面對,德化陶瓷歷史,我們只能一聲長嘆。幾百年倏忽而逝,相對歷史,亦不過彈指一瞬間。但古老的陶瓷文明凝固在這一件件小小的德化瓷器之上,抵御了時光的流逝,靜靜地陳列于博物館的展柜之內,盡管物是人非,滄海桑田,但德化窯的薪火千年未斷,并曾造就了宋元泉州海上絲綢之路的陶瓷貿易繁榮。仰望歷史的繁華,是為了更好的激勵當下,如今,我們懇望一代代的瓷都陶瓷藝人能精英輩出,再次將德化陶瓷推上一個嶄新的藝術高峰,并且與今天的文化建設息息相連。對于任何一個民族、一個國家來說,經典文化永遠都是其生命的依托、精神的支撐和創新的源泉,回望歷史,研究歷史,才能更好地將這一陶瓷歷史經絡和血脈存續和賡延。

責任編輯:陳美珠